眞野、邊見とは旧知の仲。互いに支え合い切磋琢磨しながら時間をかけ、良き関係を築いてきた。友人同士なので、もちろん立場は対等。ただ眞野も邊見も「西には影響されることが多かった」と振り返る。実際に洋服屋という枠を超えて熱狂的な支持を得るテンダーロインを作り上げてきた彼は、東京の中でも異色の存在。作り出すプロダクト、アティチュード、メッセージ、そのすべてが独創性に溢れ、存在感を放っている。眞野、邊見との接点、また彼の“光と影”を織り交ぜながら、異彩を放つ彼らのクリエイティブについて迫る。

「80年代の東京は、サブカルチャー元年だった。当時通っていたツバキハウスでは、ロックもパンクもフィフティーズも、玉石混淆の状態で盛り上がっていて。そんな中、各ジャンルで目立つ人物が、なんとなく名の知れる存在になっていった。それこそ眞野は原宿で一番洒落ていたフィスティーズのチームにいたし、邊見の話も先輩から聞くようになって。そんな感じでなんとなくお互いを意識するようになっていった。」

80年代中盤以降のバブル期。経済も文化も日本全体が狂乱の渦に巻き込まれていく中、メインストリームではディスコやDCブームが流行し、時代のアイコンとなっていた。そんな中、メインストリームのカルチャーに馴染めないアンダーグラウンドな面々が、海外のロックやパンク、フィフテューズ、ヒップホップなどのシーンを確実にキャッチアップし、東京で新しいムーブメントを生み出しつつあった。そんなストリートから湧き上がった新しい潮流に身を投じたのが、西浦たちだった。

「当時の先輩たちはとにかくカッコ良かった。アンダーグラウンドの本当にいいものを紹介したい、伝えたいっていう想いが強くて。金儲けのことなど考えていなかったし、自分たちみたいな後輩に音楽のこと、洋服、スケートカルチャーなど……、すべてを教えてくれた。メシを奢ってくれたり、酒も飲ましてもらった。惜しげもなくいろいろな人を紹介してくれて、それが財産となっていった」。

Nishi, Hemmi, and Mano are long time friends. The decades they’ve spent together as equals have built them a firm friendship and also a friendly rivalry that’s empowered their movement. Looking back the times, both Hemmi and Mano would say they were often times influenced by Nishi from Tenderloin.

Nishi radiates an especially unique existence along his well praised creations and enthusiastic followers. Both the original style of his creations and the radical attitude he possesses is a true rarity in all of Tokyo. In this third episode, let us get deeper into his creative process and his philosophy behind it.

「Tokyo in the 80’s was at the spark of the first subcultural movement. We used to gather at this club called Tsubaki House and see rockers, punks and 50’s heads all partying out in one venue. It was a spot where the heads with real style stood out and started earning street fame. Mano was a member of the most stylish 50’s crew and I began hearing about Hemmi from friends around this club. I guess that’s how we started noticing each other. 」

Japan was in the midst of a financial bubble. The Japanese economy and its popular cultures was in a state of mad frenzy from all the money in the market. Disco became a major destination for the youth and designer brands boomed the era as must have icons. At a time like this, underground heads who didn’t fit into this mainstream vibe took up western street cultures like rock, punk, 50’s, and hiphop and triggered various underground cultural movements. Nishi was in the midst of this new wave.

「The elders around us had crazy style. Their passion of teaching real underground culture to us younger ones was real, and it was never about money for them. They taught us so much about music, clothes, skate culture…pretty much everything we jumped onto and sought after. They fed us, took us drinking, and introduced us to many people that influenced us to this day.」

「心底興味を抱いたアメリカのカルチャー。やっぱり自分の目で確かめたい、感じてみたいという思いが、日に日に強くなっていった。話に聞く、メディアで見るアメリカ……。実際に自分で踏み込んで得る情報だけが、唯一自分の価値になると思っていたから、もう行くという選択肢しかなかった」。

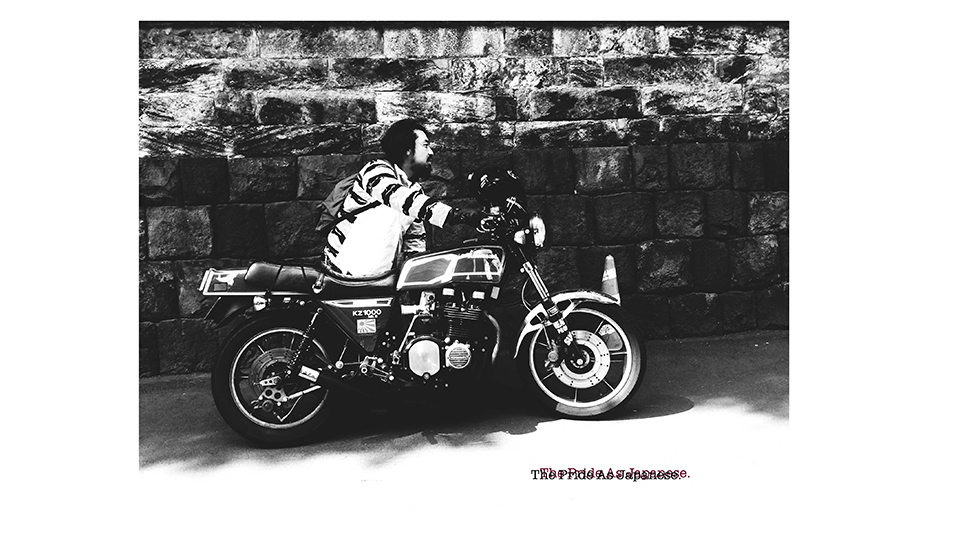

当時大切にしていた単車を売って決意したアメリカ行き。右へいってダメなら、左へ向けばいい。左がダメなら前に進めばいい。不器用なアプローチかもしれないが、その一つ一つの選択が自分の糧になることを信じ、ロサンゼルスでゼロ、いやマイナスからのスタートを切った西浦。2年間まともなものも食べられないような状態で、まさにサバイブという言葉通りの生活を過ごす。それでも希望を捨てず、幾度とない失敗を繰り返しながら、後のテンダーロインの礎を築いていった。

「本当に実力のある者だけが評価されるアメリカ。その空気感がやっぱり肌に合っていて。いくらキツくても、それが希望となって自分を奮い立たせた。すべて手探りで時間は掛かった。でもそうやって動いて、感じて、失敗して、またチャレンジするという行動を繰り返すことで、本当に自分にとって必要なものや価値を見極める力が少しは鍛えられたと思う」。

眞野が東京から追い出され、邊見がロンドンで苦渋を味わっていたその頃、西浦もまたLAでかなり厳しい生活を送っていたのだ。“影”に陥ることによってタフな精神が鍛えられ、表面的ではなく、物事の本質を見極めるすべを身につけていった。それぞれ状況は違っていたが、そのプロセスは驚くほどクロスオーバーする。大変な状況を単に悲惨と捉えて堕ちて行くか、ハングリー精神で自分の糧にして行くかという選択に迫られた3人は、迷いなく後者を選んだ。そしてそれをなんとか切り抜けてきたのだ。3人に共通するどんな厳しい状況でも乗り切れるタフさは、こうして身につけられた。今でも一線で活躍し続けられる理由の一つには、そういった側面もあるだろう。

またタフさだけではなく、自分たちの価値判断の基準も徐々に明確になっていった。80年代後半、先輩にコンプトンカレッジのキャップをもらうというエピソードがある。大学の生協で売っている、値段的にはいくらもしないキャップだ。しかしそのキャップに西浦は特別な思いを抱いた。

「そのキャップは俺にとって、フェラーリよりも高級なスーツよりも価値のあるものだった。世間で良いとされるものとか、憧れられるような物ではなく、自分たちのルールで価値を決める。それがサブカルチャーやストリートの重要なファクターだと思う。」

「アメリカで様々なカルチャーを見て来たし、たくさんの自分たちだけの世界観や価値観を持つ人間とセッションしてきた。そんな中で、日本のオリジナリティというものが徐々に浮き彫りになっていって。日本のストリートから生まれたリアルなカルチャーで、唯一世界に誇れるものはアメカジ。だからその分野で突き進んで行くことを決めた。仕事の中で最も重要なことは、決断することだと思う。決断には当然責任が伴ってくる。責任を背負うからこそ、努力を惜しまぬ精神が宿る。」

アメリカへ渡ったからこそ見えて来た、日本の価値や独自の仕事観。彼らはただアメカジの洋服を作っている訳ではない。その背景には、しっかりと裏打ちされた価値観やスピリットが潜んでいる。洋服屋は想像以上に地味で、カッコいいものでもなんでもないという西浦。そこには責任を背負い、徹底的に自問自答を繰り返しながらプロダクトを生み出していくという、壮絶な作業の繰り返しが見え隠れする。ファッションだからと言って、なんとなくのノリや感覚で作るようなことは決してない。何十年と眠れぬ日々を送りながら徹底的にこだわり抜いて生み出している作品こそが、テンダーロインのプロダクトなのだ。

「テンダーロインは自分たちが生きてきた中で接してきたもの、先輩や友人に教えてもらったこと、自分たちの基準で価値があると判断したものをプロダクトに投影しているだけ。実際に目で見て、耳で聞いて、心で感じてきたことを表現している。それ以外、自分たちの中に事実はないから。」

西浦が大事にしているのは、物を通して人とコミュニケートすること。ただ彼らは多くを語ることは決してなく、メディアにも滅多に出ない。伝えたいことを伝えるには、受け手側に直接目で見て、着て、感じてもらうしかない。非常にプリミティブな方法だが、伝わった際の深度は深い。実際に着た者はその良さを体感し、また袖を通してみたいと思う。そういう心の底から繋がるような深いコミュニケーションがあるからこそ、テンダーロインは強い。メディアを通して、オーディエンスたちに表面的な興味を持たせるようなことはしない。

「表現を具体化することに決まり事はない。むしろ既成概念をどんどん壊していくべき。もっと良いもの、より人の役に立つものと進化させていくのが、クリエーションの本質だから。洋服でもなんでも、古きを大事にしながら新しい価値を作ったり、考えることは楽しい。そしてそれがやがて個性になり、ファッションとなっていく。何もファッション業界をテンダーロインが変えてやろうなんて思っていない。でも、いい方向に向かって欲しいとは思う。だから微力ながら、自分たちなりの個性を表現している。それが人の役に立てばさらに素晴らしい。洋服は毎日着るものだから、やりがいがある。」

「At the time, American culture deeply intrigued me. I needed to see it with my own eyes, feel it with my own skin. And this zeal kept growing every day. To make America a real part of me, I had to plunge head first and fly there. I knew that was my only choice.」

Nishi sells his motor bike and buys a one way ticket to Los Angeles. With no savings or any plans of how to make a life out there, it was literally starting from zero, an alien nobody trying to survive. The only motivation was believing in himself and trusting that this challenge will profit him one day. The first step to the foundation of Tenderloin started here.

「I loved how real talent and abilities were praised without prejudice in the US. The thought of the possibility that one day my skills could be recognised got me going those hard days. Every day I was on my grind. It was a repetition of progress and failure, back and forth, but this steady time I put in definitely disciplined me and my values. 」

When Mano was banned from Tokyo, and Hemmi was tackling difficult times in London,

Nishi was also experiencing his own struggles in L.A. Oddly enough, all three of them living in different cities were confronting similar challenges in their lives at around the same time. But the hardships that imposed on them shaped their ability to get over many obstacles, and the basis of their values and standards slowly established and hardened with the adversities.

Nishi recollects one episode when a senior friend he respected gave him a Compton College cap. It was a normal cap sold on the campus, but this memory symbolises how his values had evolved .

「To me, that cap was worth more than an expensive suit or even a Ferrari. It really wasn’t about the value or price the world put on it. It’s about the value and attachment you put on it yourself. That is the essential factor that made subcultures and street cultures different from the rest of the dominant popular cultures.」

「While I was in the US, I got to link up with many different cultures and hang out with its iconic leaders too. These valuable experiences eventually led me to realise what truly was original from Japan. My conclusion was the one culture that could be presented to the world with pride was ‘Amekaji’(the Tokyo interpretation of the American & American Indian inspired style). It was street, real, and one and only. This realisation determined my life. The life I still pursue as Tenderloin. My belief is that determination is the most important thing in work and it only comes hand in hand with responsibility. By pursuing that responsibility, a man’s spirit hardens to take on anything that comes in his way.」

The life in America opened up Nishi’s eyes to the values of his own country and further matured his attitude toward work and life. This adamant spirit built in the U.S. is now passed on down to his every creation. The painstaking efforts to perfect the style and form he yearns for, come from decades of challenges to infuse his all into Tenderloin’s products.

「Tenderloin’s products are a mirror of what we’ve experienced in life. We try to project only the top standards we’ve directly encountered or passed on to us from trusted friends that truly impress us. That is the only real way to deliver something authentic to this world.」

Media appearances are very rare for Tenderloin because they put their main weight on communicating through the products themselves. Their stance is to get the audience to directly touch and see the clothes first hand to discover what is wedged into the creation. An old fashioned way but definitely the most effective way for the apparel and the wearer to properly connect.

「Ways of expression are infinite, so I’d rather destruct stereotypes than cling on to the status quo. Evolving values and making something more beneficial is the true essence of creativity and in my method, I find the joy in keeping old ways alive and upgrading it into something new. By repeating this cycle over and over again, finally something original is born and fashion is created. Our ambition isn’t to change the world of fashion, or anything vast like that, but we definitely want the industry to go in a good direction. That’s why we take pride in our originality and do our best to get our products to benefit their owners. Clothing is in everyone’s life every single day, so it’s a task worth tackling. 」